|

2025年10月10日 故宫博物院迎来了建院100周年 红墙黄瓦,雕梁画栋,每一块青砖都镌刻着历史的印记,每一片琉璃都闪耀着文明的光泽。而这座中华文明的宝库,早与四川结下了不解之缘——在那烽火岁月中,正是四川以坚实的臂膀,守护了文明的火种,延续了民族的文脉。 山河危局 文物南迁的艰难抉择 “九一八”事变后,东北沦陷,华北告急,故宫文物危在旦夕。为守护中华文明的火种,在故宫博物院牵头组织下,本院及北平古物陈列所、颐和园、国子监等处的1.9万余箱文物开启了历时二十余载、横跨大半个中国的万里大迁徙。

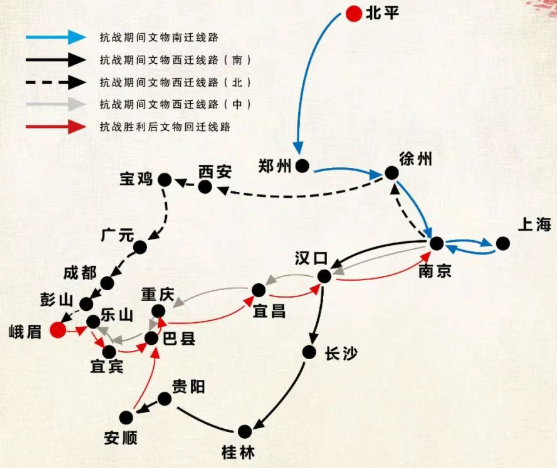

1933年从故宫太和门广场清运文物的场景 图据乐山故宫文物南迁历史研究院 1933年2月5日夜,一批国宝级文物从紫禁城神武门广场起运。文物被运离北平,先至上海、南京,后又分南、中、北三路,水陆并进向西南大后方疏散。文物辗转至贵州安顺、四川重庆、陕西汉中,最终转移至四川的巴县(今重庆巴南区)、乐山和峨眉临时库房存放。

故宫南迁·检视、装运文物 历经艰难曲折,但相关文物几乎无损毁、遗失,基本完整保存。南迁文物属于国宝级珍品。其中包括王羲之《快雪时晴帖》、颜真卿《祭侄文稿》、赵孟頫《鹊华秋色图》等,精品书画共计9000余幅。此外还有瓷器、铜器、玉器、文献,《文渊阁四库全书》各种善本、刻本,以及每只重约一吨、上面镌刻着几百个神秘文字的国内最古老的先秦石刻“岐阳石鼓”。仅文物打包一项工作,就用了半年。

故宫南迁·装载文物的木船渡河 蜀地守护 战火中的文明港湾 在四川很多地方,重走文物南迁路,仍能“听”到历史的回响。 成都大慈寺——这座千年古刹,在故宫百年史中扮演了重要角色,6595箱故宫文物在这里秘藏13个月。为保护国宝,大慈寺破例暂停香火,成都市民无怨支持,成就了文明守护的佳话。

曾作西迁北路文物库房的峨眉大佛寺(故宫博物院藏) 乐山安谷、峨眉武庙——成为存放故宫文物数量最多、时间最长的地方。16618箱文物(其中乐山安谷乡存放9331箱、峨眉县存放7287箱)在这里安然度过近八年时光,留下了“功侔鲁壁”的佳话。

由原3块匾额残片组成的“功侔鲁壁”木牌匾,现存放于安谷“故宫文物南迁史料陈列馆”中 图据乐山故宫文物南迁历史研究院 让人感动的是,这么多文物几乎未受损失,也基本没有丢失,创造了一项文保奇迹,也堪称一项抗战奇迹。

展示当年文物保护措施 文物来到这里,并非放置不管,而是要进行严密和动态的科学保护。四川地区气候潮湿、雨量充沛、云雾频繁,在当时,是白蚁、老鼠危害多发的地区。地方建筑也多为竹木结构,防火难度一直很大。再加上很多其他不利因素,故宫文物的保管遭遇了严重的挑战。期间无数的过程已不可考,但是完美的结果有力地证明了华夏文明的坚韧、四川乡亲的忠贞。 书生报国 文脉守护的精神丰碑 在故宫博物院百年发展史上,文物南迁途中那些文弱书生的身影,至今令人动容。

故宫文物南迁线路图(图据微峨眉) 在从重庆向宜宾转运时,年轻的故宫职员朱学侃在检查舱位时,失足跌入未盖的舱口,重伤身亡,年仅32岁,为护送国宝献出了年轻的生命。

航行在三峡湍急江水中的民主轮 那志良在峨眉武庙与石鼓为伴,青灯古卷中完成《石鼓通考》;马衡、庄尚严等故宫先辈,用智慧和勇气守护着文明的火种。他们的身影,构成了故宫百年精神的重要底色。 “他们不仅要有气吞山河的勇气,更要拥有具体而微的操作能力......”祝勇在《故宫文物南迁》中这样写道。这种精神,百年后依然在故宫人身上传承。 百年故宫博物院 薪火相传 今天,当我们回望这段历史,所见的不仅是文物的万里“长征”,更是一个民族在危难之际守护文明根脉的壮阔诗篇。站在博物馆中,与这些穿越烽火却依然璀璨的国之瑰宝对视,我们更不该忘记那些无名的人——他们是故宫博物院的工作人员,是沿途伸出援手的百姓,是无数用脊梁托起文化火种的中国人。他们以信念为盾、以责任为灯,在破碎的山河间守护文明星火,让五千年不绝的文脉,依然在我们手中熠熠生辉。 百年故宫博物院,正芳华;文明薪火,永相传。

|