|

秋夜微凉,旌阳区柏隆镇红花村却热气腾腾。 千亩稻田在月光下泛着细浪,村委会旁的“农立方”广场上,灯光如昼,人声鼎沸。 晚上七点整,几束暖黄色的光唰地照亮舞台,也照亮台下那一张张被田风日头染得黝黑、却洋溢着兴奋的脸。掌声、笑声、喝彩声,荡开在稻香之间——红花村第80场“村晚”,开演了!

川剧变脸。 “晚了就挤不进前排” 搬个小板凳看“村晚”

搞快点,‘村晚’马上开演了,再晚前排可就没位置啦!”10月22日傍晚六点半,村民谢玉琼大姐一边匆匆扒拉着碗里的饭,一边不住地催促身旁的老伴儿。“往年这时候,村里静悄悄的,只听得到几声虫鸣,大伙儿不是窝在家看电视,就是凑在一块儿打麻将。现在可不一样咯,‘村晚’那舞台边,比赶集还热闹,稍微去晚点,连个站脚的地儿都难找!”谢玉琼笑呵呵地说道。 她口中的“村晚”舞台,就设在村委会旁的广场上。紧邻着的,是村里新建的“农立方”——柏隆镇红花村创新型农事服务中心。这儿,既是庄稼的“驿站”,也是村民的精神“家园”。 台上,没有华丽的舞美,也没有明星大腕;台下,乡亲们自带小板凳,前排的娃娃兴高采烈,后排的大人踮起脚尖。手机直播屏幕上,点赞数每秒几十地往上跳,没多久就冲破38万,同时在线人数最高达2600人。 一个乡村小舞台,为啥这么火? “乡村歌王”“七仙女”齐上阵 舞台上都是“老熟人” 时间回到今年7月14日。 “家人们,咱们村的首场‘村晚’今晚七点开演,都来村委会凑个热闹!”红花村党总支书记曾辉的声音从村上的大喇叭里传出,微信群顿时“炸开了锅”。 晚饭后,村民三三两两,从田埂边、院落里、大棚旁,汇向村委会小广场。 “找位置坐好,节目马上开始!”曾辉手持话筒,拿出一张临时手写的节目单,朗声报幕:“今天上台的有‘乡村歌王’刘老五,柏隆镇‘七仙女’舞蹈队,旌阳区‘金嗓子’陈大姐……” 还没念完,台下已笑成一片。笑声里没有调侃,只有熟稔——这些“演员”,不就是白天一起下地收割、傍晚在村口聊天的老熟人吗? 第一个登场的村民叶良凤,穿着洗得发白的碎花衬衫,攥着衣角的手微微发颤。直到《红唇》的旋律响起,她才慢慢松开肩膀。歌声不算标准,甚至有些走调,但台下的掌声却一阵响过一阵。 “种地几十年,从来没想过自己能上台当‘演员’!”演完下台,她抹了把汗,脸颊通红,“白天割稻子、摘蔬菜,晚上就跟大伙一起排节目,日子过得比以前有意思得多!” 这种“有意思”,藏在“村晚”的每一个细节里——不设门槛,谁都能上;没有距离,演员在台上唠家常,台下观众随时接话;背景更是“独一份”:千亩稻田是幕布,璀璨星空是顶棚,风吹稻穗的“沙沙”声,成了最美妙的伴奏。

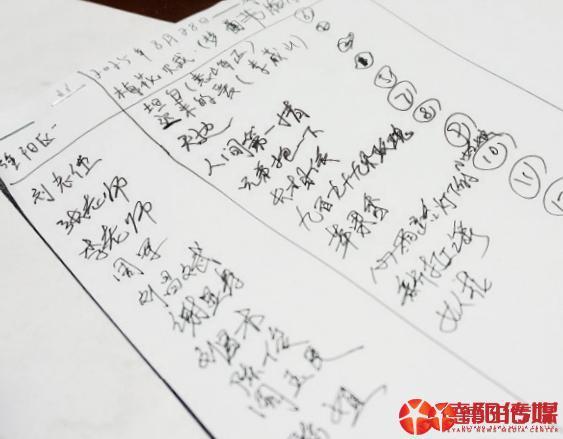

手写的节目单。

直播间点赞不断。

激情腰鼓。 每个人都是“主角” 乡村文化“醒了” “村晚”火得很快,不到半个月,“幸福的烦恼”就来了。 最先是场地不够用。原本只容得下本村人的小广场,渐渐挤不进从黄许、略坪等周边乡镇赶来的观众。村口的柏油路停满了车,连田埂上都站满了人。 “演员”也越来越多。村民们自发组建舞蹈队、民歌队,白天忙收割,晚上对镜练动作、吊嗓子,甚至自掏腰包买演出服。 节目也越来越“卷”。听说红花村“村晚”不收报名费,还提供音响,德阳市文庙广场的“心随舞动”舞蹈队、罗江区的舞蹈爱好者纷纷报名,成了“常客”。 这些“甜蜜的负担”,让曾辉感受到:“红花村的乡村文化,醒了!” 于是,在柏隆镇党委、政府和本地企业的支持下,“村晚”搬进了刚落成的“农立方”广场。这里更宽敞,能容纳上千人,还配备了全新的音响和灯光。 今年“七夕”专场,“村晚”线上点赞超38万,最高1046人同时在线,再创新高。 那晚的演出格外精彩:村民穿着自制的汉服走秀,裙摆扫过地面,带起细碎花瓣;“90后”村民谢次伟返乡表演川剧变脸,手一扬,红脸变黑脸,再一甩,又成红脸,孩子们的惊呼声盖过了虫鸣。 谢次伟15岁学艺,这次回村,他被乡亲们的热情震撼。一场演完,戏服里全是汗,衬衫能拧出水,他却拉着围上来的孩子讲变脸的门道:“这手艺得练好几年,咱老祖宗的东西,可不能丢!” 文化活了,人心就聚了。曾辉说,自“村晚”开演以来,村里矛盾纠纷少了,村民参与公共事务的积极性高了,“每天晚上一起唱歌跳舞,唠唠家常,巴适!”

动感舞蹈。

巴巴掌拍起来。 走好“村晚+”融合路 一朵红花映初心 9月3日晚,为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,“村晚”舞台格外庄重。红花村舞蹈队和芝芝舞蹈队早早赶来,一遍遍排练歌伴舞《五星红旗》。演出时,台下村民齐声跟唱,有人眼里含泪,有人不自觉地挺直腰板——这是最质朴的敬意,也是最动人的家国情怀。 红花村“村晚”的走红,并非偶然。其背后,是党建引领下,一群“新农人”的扎根与耕耘。 “90后”文敏是村里的“乡村运营师”。今年3月,她通过公开招聘,成为“一朵红花农业有限公司”CEO。摸透村里“家底”后,她和曾辉商量:试试“村晚+直播”,让热闹带来增收。 依托“农立方”党建阵地,村里建起近2000平方米的村播基地,搭建公众号、视频号、抖音等新媒体矩阵,进行“村晚”直播。 演出前,镜头对准稻田、蔬菜大棚,介绍本地农产品;演出间隙,文敏拿着话筒互动:“家人们,咱村的鲜笋脆得能掐出水,和火锅是绝配!”演出结束,她抱着竹笋、菜籽油,往“演员”手里塞:“尝尝咱村的特产,好吃帮咱多宣传!” 渐渐地,“村晚+”的路子越走越宽—— “村晚+助农”,让农产品走出乡村。直播间里,鲜笋卖出6000多公斤,菜籽油卖出800多瓶。 “村晚+文化”,让非遗扎根乡土。木雕师傅张伟、张鑫登台展示技艺,川剧变脸成为保留节目。 “村晚+旅游”,让更多人走进红花村。村民开了火锅兔、汤锅店,办起农家乐。今年国庆,村里的农家乐接待游客3000多人。 数据显示,自今年7月中旬开播以来,村播基地已累计举办80场演出。截至10月初,红花村“村晚”抖音粉丝破万,线下单日最高观众超3000人次,线上单日超5万人次,相关视频播放量突破260万。 夜深人静,“农立方”广场的灯光依旧亮如白昼,歌声仍在稻田上空回荡。 曾辉、文敏和镇村干部望着热闹的人群,信心满怀。下一步,他们将继续深化“村晚+”融合,探索“村晚+研学”“村晚+电商”“村晚+非遗”,让文化真正成为乡村振兴的“引擎”。 风吹稻浪“丰”光正好,这是红花村,也是千千万万乡村振兴的缩影。 村里的人,是曾辉、文敏这样扎根乡村不懈奋斗的普通人,是脚下有泥、眼里有光的新农人。 那朵“红花”,有一种生生不息的力量——生在田野里,长在舞台上,更开在每个村民的心里。 这就是“那村,那人,那朵红花”的故事。 这个故事,才刚刚开始。

|